成年後見人に弁護士を選任するメリット・デメリット|依頼費用やトラブルも紹介

親の認知症が進み、口座の凍結や契約手続きの困難さに直面する人は少なくありません。

成年後見制度の利用を検討する際、後見人を誰に任せるかは極めて重要な問題です。

特に、親族間でのトラブルや、煩雑な法的手続きへの不安がある場合、法律の専門家である弁護士への依頼が有力な選択肢となります。

しかし、「弁護士費用はどのくらいかかるのか」「どのようなメリット・デメリットがあるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、成年後見人を弁護士に依頼する際の具体的な費用相場や、弁護士を選ぶべきケース、手続きの流れまでを徹底解説します。

大切な財産を守り、将来のトラブルを未然に防ぐための判断材料として、参考にしてください。

成年後見制度では裁判所とのやり取りが必要で、多くの書類を漏れなく集める必要があります。

自力で対応できるか不安な方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。

・成年後見制度を利用すべきかどうかアドバイスしてくれる

・成年後見制度の必要書類や収集方法をアドバイスしてくれる

・成年後見制度の申立て手続きを代行してくれる など

当サイト「ベンナビ相続」では、成年後見制度などの相続分野を得意とする全国の弁護士を掲載しています。

地域や相談内容から希望条件に合った弁護士を検索でき、初めての方でもスムーズに相談先が探せます。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、成年後見制度の利用を検討している方は一度気軽に相談してみることをおすすめします。

成年後見制度とは

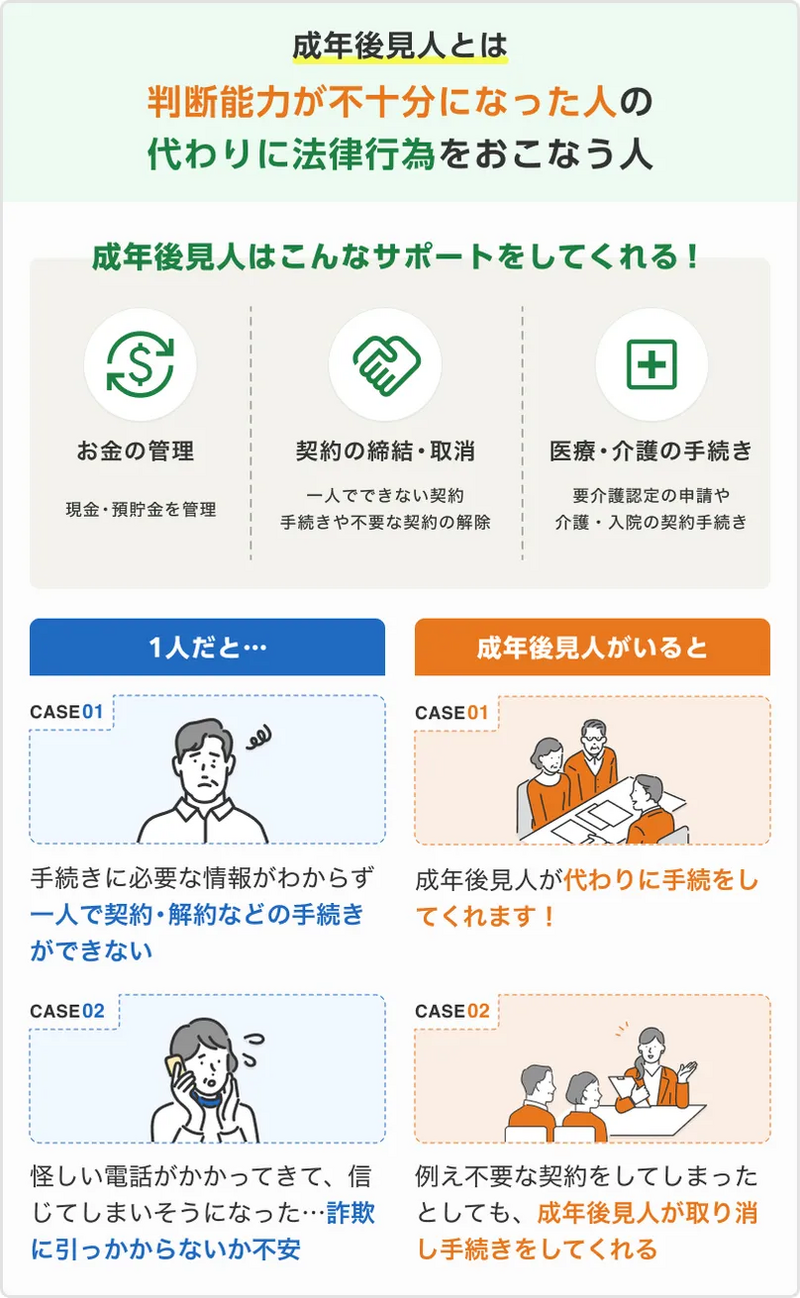

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した方を法的に保護し、支援するための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人に代わって財産管理や契約行為をおこないます。

成年後見制度は、平成12年4月の民法改正によりスタートしました。

判断能力が不十分な状態では、預貯金の引き出しや介護サービスの契約手続きが困難になるケースが少なくありません。

後見人が代理権を行使することで、これらの手続きをスムーズに進められるようになります。

また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合に、その契約を取り消す権限も後見人には与えられています。

法的な権限を持つ第三者がサポートに入ることで、本人の生活と財産を確実に守ることができるのがこの制度の大きな特徴です。

成年後見人の役割2つ

成年後見人には「財産管理」と「身上監護」という主に2つの役割があります。

この2つを通じて、判断能力が低下した本人の生活を法的に支えます。

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

引用元:民法第858条

具体的な役割の内容を解説します。

1.財産管理

成年後見人の中心的な役割の一つが、財産管理です。

財産管理とは、本人の預貯金・不動産・有価証券を適切に管理し、生活に必要な費用を支出する業務です。

成年後見人は本人の通帳を預かり、年金などの収入と生活費・医療費などの支出を管理します。

不動産の賃貸借契約や売却、遺産分割協議への参加も、後見人の重要な役割です。

ただし、本人が住んでいる居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が欠かせません。本人の生活基盤を守るための制限として設けられています。

《財産管理の主な内容》

- 銀行での預貯金の入出金・口座解約

- 年金・保険金の受領手続き

- 不動産の賃貸借契約・売却

- 遺産分割協議への参加

- 税金・公共料金の支払い など

2.身上監護

もう一つの重要な役割が、身上監護(しんじょうかんご)です。

身上監護とは、本人の生活・医療・介護・福祉に関する契約締結や手続きをおこない、適切なサービスを受けられるようサポートする業務です。

成年後見人は本人の心身の状態や生活状況を把握し、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう支援します。

介護保険の申請からケアプランの確認、施設入所の契約まで幅広い対応が求められます。

ただし、後見人の権限はあくまで法律行為(契約や手続き)に限られていることに注意が必要です。

実際の介護や家事(事実行為)や、手術への同意(医療行為への同意)、結婚・離婚(身分行為)は、後見人の権限外となります。

《身上監護の主な内容》

- 介護保険の申請、ケアプランの確認

- 介護施設・老人ホームへの入所契約

- 病院への入院手続き、医療費の支払い

- デイサービスなど福祉サービスの利用契約

- 住居の確保(賃貸借契約)

成年後見制度の種類

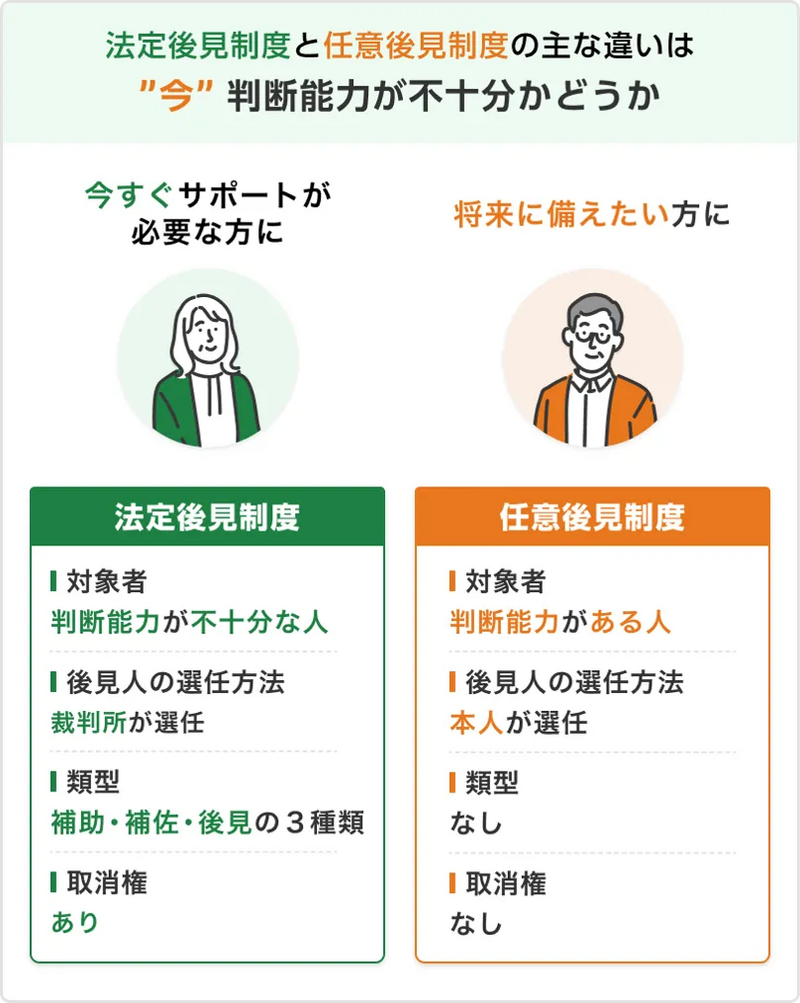

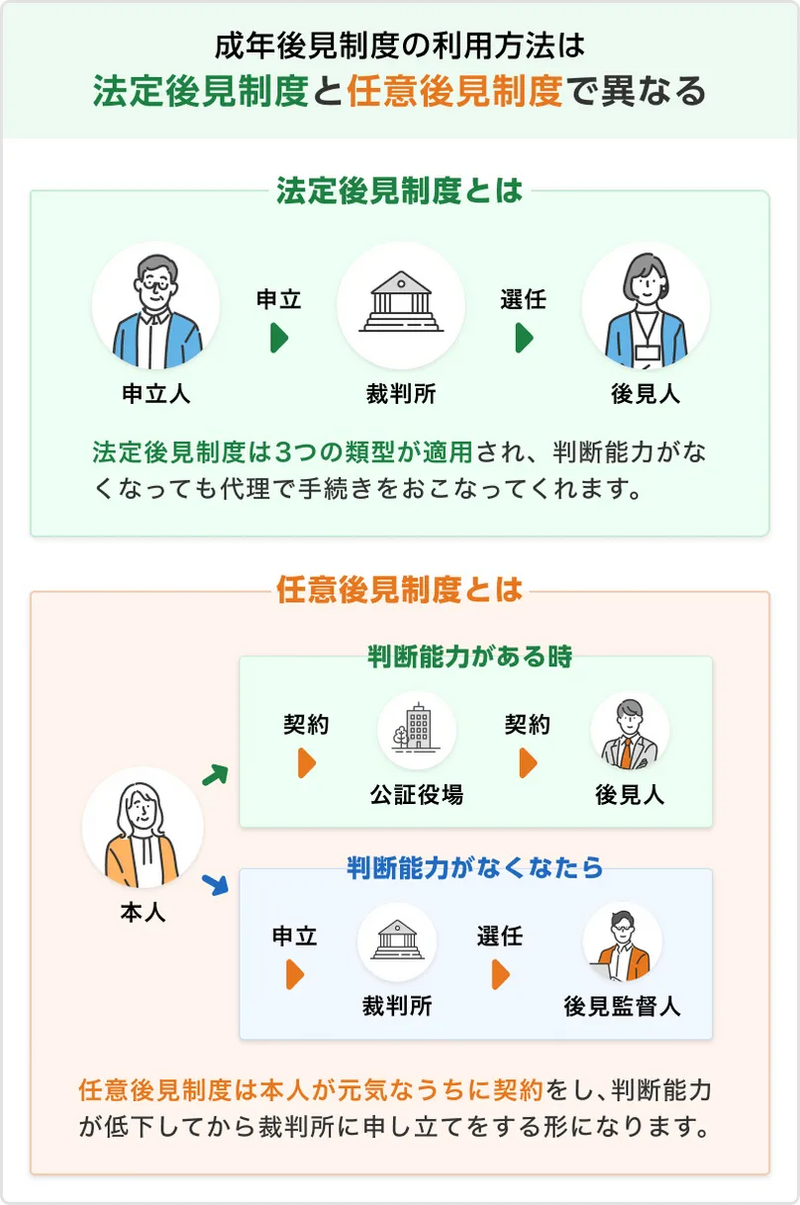

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。

それぞれの違いを理解して、状況に応じた適切な制度選択をおこないましょう。

【関連記事】任意後見と成年後見の違いは何?権限やどんなときに効力が発動するかを比べて解説

1.法定後見制度

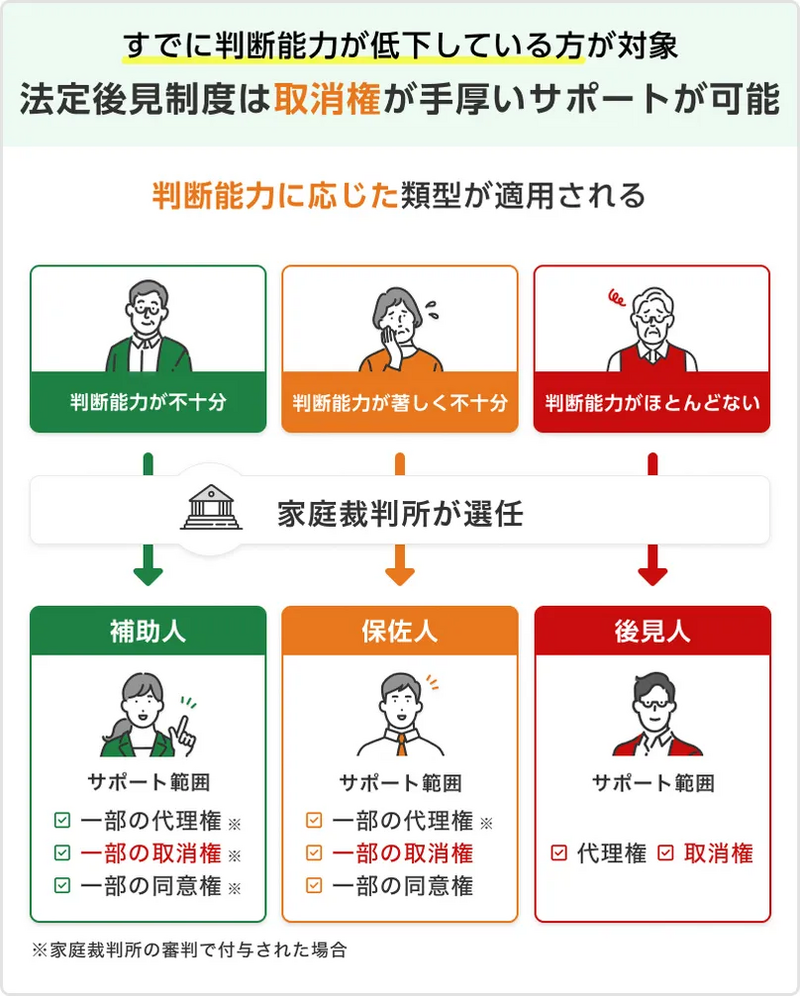

法定後見制度は、認知症などによりすでに判断能力が低下している方を対象にしている制度です。

判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人の3つの中から適切なサポートを提供できる後見人を裁判所が選びます。

【関連記事】法定後見人とは?任意後見人との違いや選任手続きをわかりやすく解説

後見人

後見類型は、重度の認知症で日常会話も困難な場合など、判断能力がほとんどなくなった方に適用される、3類型の中で最も重い類型です。

成年後見人は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、すべての法律行為を代理でできます。本人がおこなった不利益な契約を取り消すことも可能です。

また、後見人には同意権はありません。本人が同意を得ておこなった行為の場合でも、後見人は取り消すことができます。

保佐人

保佐人は、判断能力が著しく不十分な方を対象とする類型です。

保佐人には民法13条1項に定める重要な行為について同意権・取消権が与えられます。

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

日常的な買い物は自分でできるものの、不動産取引やお金の貸し借り、遺産分割協議など、重要な法律行為には援助が必要です。

保佐人の代理権は自動的には付与されず、本人の同意を得て家庭裁判所に申立てる必要があります。

補助人

補助は、3類型の中で最も軽度なケースに適用されます。

大部分のことは自分でできるものの、難しい判断については援助が必要な方が対象です。

本人の自己決定権を尊重するため、補助開始の審判や権限の付与には、本人の同意が欠かせません。

同意権・取消権・代理権などの補助人に与えられる権限は、民法13条1項に定める行為の一部から、本人の状況に合わせて必要な範囲だけ個別に設定されます。

【関連記事】成年被後見人・被保佐人・被補助人の違いをわかりやすく解説!制度の利用法も紹介

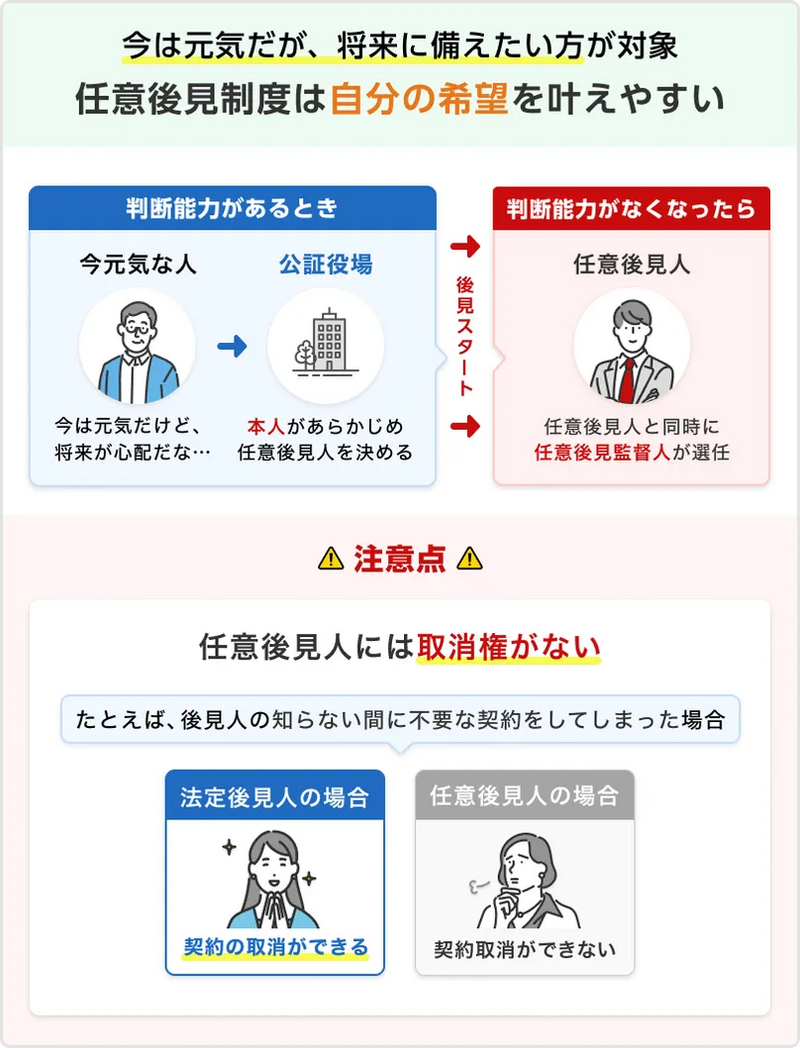

2.任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人と契約内容を決めておく制度です。

任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見人として選び、どのような支援を受けるかを契約で自由に決められます。

本人の意思を最大限に反映できる点が最大の特徴です。

ただし、任意後見人には代理権だけ認められているため、取消権や同意権はありません。

任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成することで締結となります。

本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立て、監督人が選任されることで契約の効力が発生します。

弁護士を成年後見人にするメリット4つ

弁護士を成年後見人に選任することで、さまざまなメリットが得られます。

ここでは、主に4つのメリットを解説します。

手続きを全て任せられる

弁護士を成年後見人にすることで、申立書類の作成から家庭裁判所への定期報告まで、すべての事務手続きを一任できます。

成年後見制度は法律に関する行為が多く、年1回程度は家庭裁判所に財産の収支や管理状況を報告する義務があります。

親族が後見人になると、慣れない作業に手間と労力がかかりますが、弁護士であればスムーズに対応可能です。

法的知識がなくても安心して任せられる点は、親族にとって大きなメリットです。

万が一のトラブルにも対応してもらえる

弁護士は、財産管理に関する紛争や契約問題、悪質商法の被害など、法的トラブルが発生した際にも迅速かつ適切に対処できます。

成年後見の運用中は、単なる財産管理だけでなく、予期せぬ法的トラブルに巻き込まれるリスクが高いです。

弁護士であれば豊富な経験と法律知識を活かして対応し、後見人としての職務を全うできます。

司法書士や行政書士と異なり、弁護士は広範な代理権を持っているため、トラブル発生時に「別の専門家を探す」という手間がありません。

弁護士は法的な権限を駆使して、本人を徹底的に守ることが可能です。

遠方に住んでいても手続きなどを任せられる

親族が遠方に住んでいても、地元の弁護士を後見人に選ぶことで、親族の物理的・時間的負担を大幅に軽減できます。

遠方に住む親族が後見人になると、定期的な訪問や金融機関での手続き、施設との連絡などに多大な時間と交通費がかかるため、負担が大きいです。

成年後見人の基本報酬は月額2万円~が目安とされます。

費用を支払うことで近くの弁護士に実務を一任できると考えれば、親族自身の負担を軽減できるでしょう。

本人死亡後の相続手続きもサポートしてもらえる

弁護士は成年後見業務だけでなく、本人死亡後の相続手続きについても別途依頼することでサポートを受けられるため、一貫した支援が可能です。

成年後見人の業務は本人の死亡により終了しますが、弁護士であれば引き続き相続手続きのサポートを別途依頼できます。

遺産分割協議、相続登記、相続税申告など、生前から財産状況を把握しているためスムーズな対応が期待できます。

改めて別の専門家に一から説明する手間が省けるのは大きなメリットです。

弁護士が成年後見人になるデメリット2つ

弁護士が成年後見人になることは、よいことばかりではありません。

ここでは、弁護士が成年後見人になるデメリットについて解説します。

高額な費用が発生しやすい

弁護士を成年後見人に選任する際に注意すべき点は、継続的なランニングコストが発生することです。

親族が後見人となる場合と比較して専門職後見人の報酬は高額になる傾向があります。

長期間利用することを考えると、累積費用は決して小さくありません。

なお、この報酬は原則として本人の財産から支払われます。

具体的な報酬額は、管理する財産総額に応じて家庭裁判所が決定します。

| 管理財産額 | 報酬の目安 |

| 1,000万円以下 | 月額2万円 |

| 1,000万〜5,000万円 | 月額3〜4万円 |

| 5,000万円超 | 月額5〜6万円 |

【参考元】成年後見人等の報酬額のめやす|裁判所

さらに、訴訟対応や不動産売却といった特別な業務を行った際には、基本報酬に加えて付加報酬が発生するケースもあります。

制度利用の期間が長期に及べば数百万円単位の出費となるため、事前に十分な資金計画を立ててください。

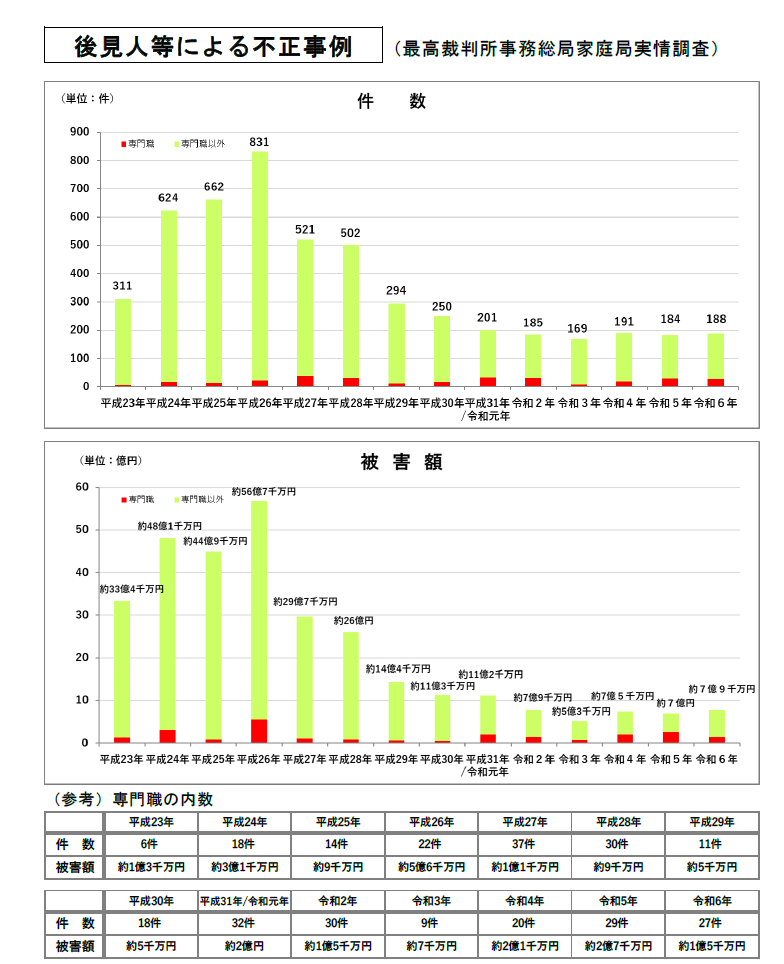

財産の使い込みなどのトラブルが懸念される

弁護士は法律の専門家ですが、残念ながら後見人による財産の使い込みや横領といったトラブル事例がゼロではありません。

実際に、専門職後見人による不正事案の中で、弁護士が関与したケースも過去に報告されています。

家庭裁判所による監督や後見監督人の選任により不正防止策は講じられていますが、完全に防ぐことは困難です。

弁護士選任時にはしっかりと情報収集・確認をおこない、信頼できるかどうかを見極めて慎重に選びましょう。

複数の弁護士に相談して比較したり、弁護士会の紹介制度を利用したりして、リスクの軽減も図ってみてください。

【関連記事】成年後見人のトラブル|事例や回避方法、解決手段を詳しく解説

成年後見人を弁護士に依頼する費用相場

弁護士に成年後見を依頼する場合、費用は大きく分けて「申立て手続きの依頼費用」と「後見人としての月額報酬」の2種類が発生します。

弁護士に成年後見の申立てを依頼した場合の費用は10万〜30万円程度、成年後見人としての月額報酬は管理財産額に応じて2万〜6万円程度が相場です。

また、本人の判断能力を医学的に判定する鑑定が必要な場合は、別途10万〜20万円程度の鑑定費用が発生する可能性があります。

| 申立て手続きの依頼費用 | 弁護士への依頼費用:約10万〜30万円 収入印紙代:約3,400円 郵便切手代:約3,500円 診断書作成費用:約5,000円〜1万円 鑑定費用:約10万〜20万円 |

| 後見人としての月額報酬 | 管理財産1,000万円以下:月額約2万円 管理財産1,000万〜5,000万円:月額約3〜4万円 管理財産5,000万円超:月額約5〜6万円 |

【関連記事】成年後見人の費用はいくら?内訳や相場、払えない時の対処法まで徹底解説

成年後見人を弁護士にした方がよいケース

親族ではなく、あえて弁護士を成年後見人に選任すべきケースは、主に3つ存在します。

ここでは、それぞれのケースについて解説します。

親族間での争いが想定されるケース

相続や財産管理をめぐって親族間に対立の火種がある場合は、迷わず中立的な第三者である弁護士を成年後見人に選任すべきです。

親族が成年後見人になると、後見事務を進める際に過去の人間関係や感情が介入し、冷静な判断ができなくなるリスクがあります。

場合によっては、骨肉の争いに発展することも珍しくありません。

弁護士であれば、親族間のしがらみにとらわれず、あくまで本人の利益を最優先した公正な財産管理が可能です。

特定の親族による財産使い込みが疑われている場合も、弁護士による監視が抑止力となります。

第三者が間に入ることで、感情的な摩擦を回避し、親族関係の破綻を防ぎながら財産を守ることが期待できます。

親族内に希望者や適任者がいないケース

親族が高齢・多忙・遠方などの理由で後見人を務められない場合や、適任者がいない場合は、専門家である弁護士に依頼することで確実な後見業務の遂行が期待できます。

成年後見人の業務は、一度選任されると本人が亡くなるまで続く、長期間かつ重い責任を伴うものです。

年1回の家庭裁判所への報告義務や、日々の厳格な収支管理などをおこなわなければなりません。

親族が高齢であったり、仕事や育児で多忙な場合、後見業務を担うことは大きな負担です。

専門家である弁護士に任せることで、親族は自身の生活基盤を守りながら、法的に不備のない安定した支援体制を確保できます。

親族が遠方や海外に住んでいるケース

親族が遠方や海外に住んでいる場合も、本人の住所地近くの弁護士を成年後見人に選任することがおすすめです。

成年後見人の業務は、現地に赴かなければならない場面が多々あります。

遠方に住む親族が後見人になると、移動にかかる時間や交通費が莫大な負担となり、親族自身の生活や仕事に支障をきたす恐れがあります。

本人の近くに住む弁護士に依頼することで、これらの問題を解決できます。

緊急時の入院や事故対応も迅速に行えるため、安心感が違うでしょう。

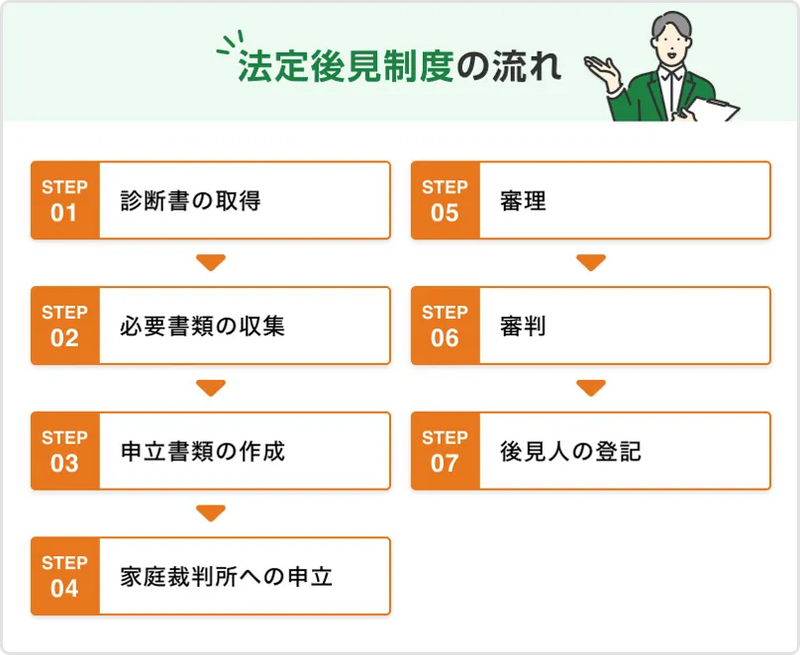

弁護士が成年後見人になる手続きの流れ

弁護士が成年後見人になるまでの手続きは、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

必要な手続きの流れをそれぞれ解説します。

法定後見制度の場合の流れ

法定後見制度で弁護士を成年後見人に選任するには、家庭裁判所への申立書にある「後見人候補者」の欄に、希望する弁護士名を記載して提出するのが一般的な方法です。

特定の候補者がいない場合は、候補者欄を空欄にして裁判所の選任に委ねることもできます。

ただし、候補者として記載しても、最終的な選任権限は家庭裁判所にあります。

裁判所は本人の資産状況や親族関係を総合的に判断するため、必ずしも希望した弁護士が選ばれるとは限らない点に留意してください。

なお、申立て手続き自体を弁護士に代行依頼する場合は、実費とは別に10万~30万円程度の弁護士費用が発生します。

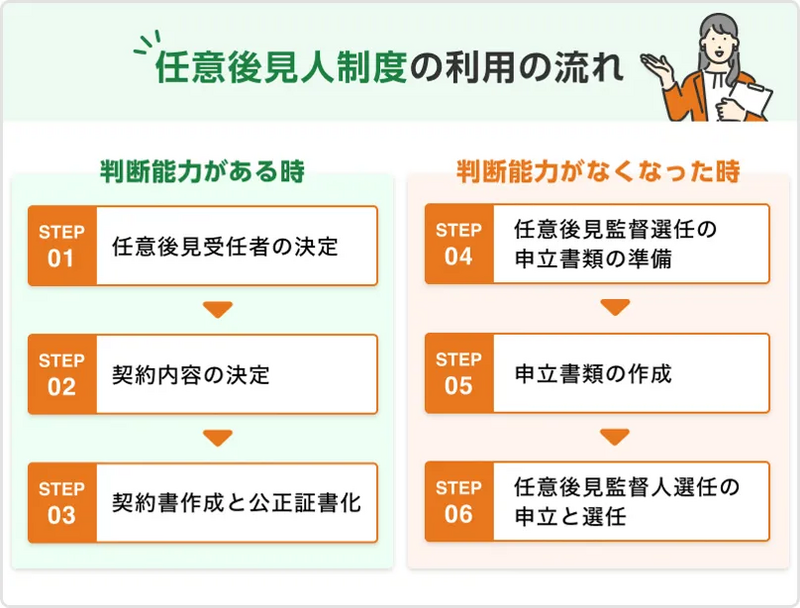

任意後見制度の場合の流れ

任意後見制度では、本人が判断能力のあるうちに、自ら選んだ弁護士と任意後見契約を締結します。

契約は公証役場で公正証書により作成し、判断能力が低下した後に効力が発生します。

任意後見制度は本人が自由に後見人を選べる点がメリットです。

契約内容も柔軟に設計でき、財産管理の範囲や将来支払う報酬額について、弁護士と事前に協議して決められます。

ただし、契約の安全性と信頼性を確保するため、公証役場にて公正証書を作成することが法律で義務付けられています。

契約を結んだだけでは後見業務は始まらないため、将来実際に判断能力が低下した段階で手続きを進める必要があります。

将来に備えて早めに準備しておくことをお勧めします。

【関連記事】成年後見人をわかりやすく解説!役割・成年後見制度のメリット・利用方法とは

まとめ|成年後見制度の利用は弁護士への相談がおすすめ

成年後見制度の利用を検討する際は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は制度の仕組みから費用、適切な活用方法まで、専門的なアドバイスを提供してくれます。

成年後見制度は非常に有用な仕組みですが、明確な目的がないまま利用したり、デメリットを知らずに利用したりした結果、「失敗だった」と感じる方もいます。

制度では「何を実現したいか」が重要になるため、制度概要や実例に詳しい弁護士に相談してください。

ベンナビ相続では、成年後見制度に対応している全国各地の弁護士が多数掲載しています。

地域と相談内容を入力して弁護士を検索できる絞り込み機能も整えているので、親族が遠方にいる場合でも近くの後見人になってくれる弁護士を見つけられます。

24時間相談可能なので、成年後見制度で悩んでいる方は、気軽に無料相談してみてください。