【加害者向け】刑事告訴前後の流れを解説! 5つのステップとそれぞれの手続き内容

- 「被害者から、刑事告訴されたらどうしよう。」

- 「もしかしたら、逮捕されてしまうのではないか。」

何らかの犯罪行為に関わってしまった場合、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

刑事告訴とは、犯罪被害者など告訴権者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。

告訴が正式に受理されると、警察の捜査が始まり、逮捕・取り調べ・起訴・裁判といった流れで手続きが進みます。

刑事告訴されたことがきっかけで、身体拘束を受ける可能性もあるため、正しい知識を持ち、早めに適切な対策をとることが大切です。

本記事では、加害者視点からみた刑事告訴後の手続きの流れについて、5つのステップにわけて解説します。

今後手続きがどうなるか不安を感じている方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。

【加害者向け】刑事告訴されたあとの大まかな流れ

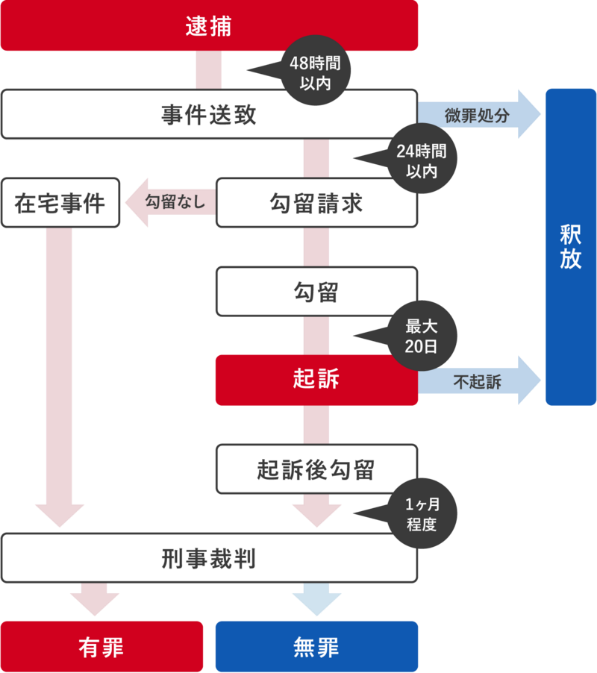

刑事告訴されると、手続きは大まかに以下の流れで進みます。

- 刑事告訴

- 逮捕

- 事件送致

- 起訴(不起訴)

- 刑事裁判

それぞれの流れを図で表すと以下のようになります。

ここからは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

刑事告訴の流れ1:刑事告訴がおこなわれる

まずは、被害者が刑事告訴をおこないます。

刑事告訴そのものは、以下2つのステップにわかれます。

- 被害者が告訴状を作成・提出する

- 警察が告訴状の内容を確認し受理する

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

1.被害者が告訴状を作成・提出する

まず、刑事告訴をするために、被害者が告訴状を作成して警察署などに提出します。

告訴状には決まった書式はありませんが、主に以下の内容が記載されます。

- 犯人に関する情報

- 犯罪事実

- 処罰意思

- 添付資料(事件の添付資料)

告訴状には、「どのような犯罪によって、どのような被害を受けたのか」がある程度わかるような記載が必要です。

2.警察が告訴状の内容を確認し受理する

次に、被害者が告訴状を警察に提出し、受理されると正式な告訴となります。

法律では、告訴としての条件がそろっている場合、原則として警察官や検察官が告訴状の受け取りを断ることはできないとされています。

ただし、以下のようなケースでは、告訴状が受理されない可能性があります。

- 記載された内容が法律上の犯罪として成立しない場合

- 記載された内容が不明確な場合

- 証拠が不十分な場合

- 被害が軽微な場合

- 告訴できる期限を過ぎている場合

刑事告訴後の流れ2:警察が被疑者を逮捕する

被害者によって刑事告訴がおこなわれると、警察が捜査を開始し、状況に応じて加害者を逮捕します。

1.警察が告訴内容をもとに捜査を開始する

まずは、警察や検察といった捜査機関が、告訴内容をもとに捜査を開始します。

捜査の手段には、関係者から事情を聞く「事情聴取」や、事件現場を調べる「現場検証」などがあります。

事件の内容や状況に応じて、必要な手段が選ばれるのが通常です。

2.警察が任意同行を求めたり逮捕したりする

捜査が進むと、警察は被疑者に対して任意同行を求めることがあります。

任意同行とは、捜査官が被疑者に同行を求めて、被疑者が任意に応じる形で警察署などへ赴くことをいいます。

また、捜査の結果、警察が「被疑者が逃亡するおそれがある」「証拠を隠滅するおそれがある」と判断した場合は、逮捕に踏み切ることもあります。

その際、警察は裁判所に対して逮捕状の発行を申請します。

裁判所が逮捕の理由や必要性を認めると、逮捕状が発行されます。

そして、逮捕状を持った警察官が被疑者のもとを訪れ、正式に逮捕を実行します。

なお、任意同行の要請を何度も断ると、「逃げようとしているのではないか」「なにかを隠しているのではないか」と疑われ、結果的に逮捕される可能性もある点に注意しましょう。

また、任意同行に応じて警察署で話をしているうちに疑いが深まり、そのまま逮捕に至るケースもあります。

3.警察で取り調べ(事情聴取)がおこなわれる

逮捕されたあとは、警察署内で取り調べがおこなわれます。

取り調べは「取調室」と呼ばれる部屋でおこなわれ、通常被疑者と警察官1名〜2名が同席します。

取り調べの場に弁護士が立ち会うことは、原則として認められていません。

取り調べの時間は1回につき1時間〜2時間程度が一般的ですが、内容によっては数回に分けて実施されます。

1日に8時間を超える取り調べや、夜10時から朝5時までの深夜・早朝の取り調べは原則禁止とされており、やむを得ない場合には特別な許可が必要です。

取り調べでは、事件に関する質問のほか、生い立ちや職業、家族構成など、被疑者の生活背景についても聞かれます。

場合によっては、防犯カメラ映像などを確認しながら質問が進められることもあります。

話した内容は供述調書にまとめられ、本人が内容を確認したうえで署名押印します。

署名してしまうとあとから内容を修正するのが難しくなるため、内容を細かい点までしっかり確認することが大切です。

もし記載内容に誤りがあれば、その場で訂正を要求できます。

刑事告訴後の流れ3:事件が検察へと送られる

逮捕されると、事件が検察に送られ、検察官による手続きが進められるのが一般的です。

1.検察で取り調べがおこなわれる

事件が検察に送られると、検察官による取り調べがおこなわれます。

警察の取り調べは、主に犯人の特定や犯行の手口を明らかにすることが目的ですが、検察官の取り調べは、起訴をするかどうかを判断するのが目的です。

検察官は被疑者に対して直接質問し、証拠の評価や供述の信用性を慎重に確認します。

2.勾留請求するかどうかの判断がされる

検察官は、取り調べなどを通じて、被疑者を引き続き拘束する必要があるかを慎重に判断します。

その結果、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあり、引き続き身体を拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求をおこないます。

一方で、犯罪の疑いがなくなった場合や、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断した場合には、勾留されずに釈放されます。

3.勾留請求されると最長20日間身柄を拘束される

勾留請求が裁判官に認められると、被疑者は最長10日間、警察署の留置場などで身柄を拘束されます。

ただし、検察官が追加の取り調べや証拠の収集が必要だと考えた場合には、「勾留延長」の申立てが可能です。

裁判官が延長を認めれば、勾留期間が最長10日間延長されます。

つまり、最長20日間、警察署の留置場などに身柄を拘束されます。

拘束期間中は、家族との連絡や面会が制限される場合もあるので、精神的にも肉体的にも大きな負担となってしまいます。

刑事告訴後の流れ4:検察が起訴・不起訴の判断をする

勾留期間が終了するまでに、検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。

1.検察が起訴するかどうかの判断をする

検察官は、取り調べや捜査の結果を踏まえ、事件を起訴するかどうか判断します。

犯罪の疑いがあると判断した場合には、基本的に「起訴処分」とします。

ただし、被疑者の年齢や性格、生活環境、罪の重さ、反省の態度などを総合的に見て、「裁判にかけなくてもよい」と判断する場合があります。

この場合、「起訴猶予処分」となり、裁判とはならずに事件が終結します。

また、犯罪の疑いがない、または証拠が不十分であると判断した場合には、「不起訴処分」とします。

不起訴になれば裁判にはならず、被疑者に前科もつきません。

2.起訴された場合はさらに身柄を拘束される

起訴された場合、被告人が裁判に出廷しない事態を防ぐため、原則として引き続き身柄が拘束されます。

本来であれば、起訴後は警察署の留置場から、検察が管轄する拘置所へと移されます。

しかし、拘置所の収容数の問題などから、実際には警察署での拘束が続くケースが多いです。

起訴後の勾留は、検察官が裁判所に請求し、裁判所が許可することで決まります。

勾留期間はまず2ヵ月で、その後1ヵ月ごとに更新できます。

更新の回数に制限はないため、事件の内容や裁判の進行状況によっては、数年にわたり拘束が続くこともあります。

刑事告訴後の流れ5:刑事裁判が開かれる

起訴されると、刑事裁判が開かれます。

刑事裁判の流れや内容について、以下で見ていきましょう。

1.約1ヵ月後に第1回公判期日を迎える

起訴されると、約1ヵ月後に第1回の公判期日が指定されるのが一般的です。

被告人が罪を認めている場合は、第1回の公判で審理が全て終わることが多く、審理時間も1時間程度です。

一方で、被告人が容疑を否認している場合は、第2回、第3回と複数回の公判が開かれます。

事件の内容によりますが、多くの場合、1ヵ月ごとに公判期日が設定されます。

2.争いがなければ判決期日を迎える

全ての審理が終わると、判決期日が決まります。

判決期日は、最後の公判から約1週間〜2週間後に指定されることが一般的です。

判決期日には、裁判官が被告人に対して有罪とするか無罪とするか正式に判決を下します。

有罪の場合は、刑罰の内容も言い渡されます。

3.判決から2週間後に刑が確定する

判決の内容に不服がなければ、判決の翌日から2週間が過ぎた時点で、その判決は自動的に確定します。

もし判決に納得できない場合は、判決の翌日から2週間以内に控訴の手続きをしなければなりません。

控訴には期限があるため、早めに判断して行動することが大切です。

なお、検察官が控訴することはあまり多くありません。

さいごに|何かしらの事件を起こした場合は早めに弁護士に相談しよう

本記事では、刑事告訴後の流れについてわかりやすく解説しました。

刑事告訴がされると、逮捕や勾留を経て、起訴に至る可能性があります。

逮捕されると、長期間にわたり身体拘束を受けることになり、日常生活や仕事、家族との関係に深刻な影響を与えるおそれがあります。

そのため、自分や家族が事件を起こした、または事件への関与を疑われている場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼すれば、身体拘束を回避するためのさまざまな弁護活動をおこなってくれます。

また、被害者との示談交渉を弁護士に任せることで、示談が成立する可能性も高まります。

取り調べで不利な供述をしないためのアドバイスを受けられるほか、裁判に向けた準備や法的主張も的確に対応してもらえます。

なお、「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、刑事事件を得意とする弁護士を地域や相談内容に応じて簡単に検索できます。

無料で相談できる弁護士も多いので、不安な状況をひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談しましょう。