【症状別】交通事故慰謝料の相場・計算方法と増額のポイントまとめ

交通事故の被害に遭ってけがをしたり家族が亡くなってしまったりした場合は、加害者に対して『慰謝料』を請求できる可能があります。

通常は、事故による治療が終わったときに、相手方の保険会社から慰謝料を含めた示談金について提案があることが通常ですが、ここで提案される慰謝料の金額は保険会社が独自に算定した金額です。

つまり、本当に適切な慰謝料額かどうかは定かではありません。

慰謝料については、普段の生活で触れるものではありませんから、「これが正しい慰謝料額なのかな」「本当はもっと請求できるかもしれない」といった不安や疑問を持ってしまっても仕方はありません。

適正かつ最大限の慰謝料を得るには、まず交通事故における慰謝料の意味や種類などを知っておくべきでしょう。

そこでこの記事では、交通事故における慰謝料の種類や相場、算定方法、増額を実現するためのポイントなどを解説します。

交通事故慰謝料に関する基礎知識

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭に置き換えた損害賠償のことです。

交通事故の被害にあうと、様々な精神的な苦痛を味わいますから、それを補償されるために支払われる金銭と言い換えられます。

ここでは、相手方に請求できる慰謝料やその金額などの基礎的な知識について確認しておきましょう。

交通事故慰謝料の種類

交通事故に関する慰謝料として請求できるのは、おもに次の3つです。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、けがの治療を受けるために病院に入院・通院したことについての精神的苦痛を、金銭に換算したものです。

けがに関する慰謝料なので『傷害慰謝料』とも呼びます。通常は、入院期間や通院期間が長くなるにつれて金額も高くなります。

後遺障害慰謝料

交通事故によるけががある程度まで回復したものの完治せず、これ以上は治療を継続しても回復が見込めない状態を『後遺障害』とよび、後遺障害を負ってしまったことに対する補償として支払われるのが後遺障害慰謝料です。

後遺障害には後遺症の状態に応じた等級があり、等級に応じて慰謝料額が決定されるのが通常です。

後遺障害自体の有無とどの等級が認められるのかは、医師の所見に照らして損害保険料率算出機構などが認定します。

等級認定の審査は厳格におこなわれるため、たとえば「ちょっと違和感がある」という程度では後遺障害は認められないのが一般的です。

後遺障害を負ってしまうと、それ自体の精神的苦痛はもちろん、今後の生活においても多大な精神的苦痛を伴うため、入通院慰謝料よりも高額な慰謝料の請求が可能になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が無くなってしまった場合に請求できる慰謝料です。

また、家族を失ったという精神的苦痛について、残された家族も慰謝料請求が可能です。

死亡した本人は、当然、みずからの死亡慰謝料を請求する手続きを進めることができません。

そこで、死亡した本人の死亡慰謝料請求権は配偶者や子どもなどが相続し、請求を進める流れとなります。

交通事故慰謝料の相場

交通事故の慰謝料額を算定する際は、3つの基準のうちいずれかを適用します。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

どの基準を適用するのかによって慰謝料額が大きく変動するので、適切な判断が必要です。

自賠責基準

道路を走行する全ての車やバイクは、自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済などの通称『自賠責保険』への加入が義務付けられています。

この自賠責保険によって定められている基準が自賠責基準です。

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料などの請求が可能ですが、全ての加害者がその請求に応えられるだけの資力をもっているとは限りません。

高額な請求になれば「賠償できない」と開きなおってしまう加害者も存在するでしょう。

そういった事態に陥った被害者が最低限の補償を受けられるように、自賠責保険への加入が全ての車・バイクに義務付けられています。

ただし、自賠責保険は「最低限の補償」を目的としているため、最低限の慰謝料しか支払われません。

3つの基準のなかでも、もっとも低額になります。

任意保険基準

任意保険基準は、車やバイクを所有している人が任意で契約を結ぶ『任意保険』の保険会社が独自に定めている基準のことです。

日常会話における『自動車保険』とは、一般的に子の任意保険を指しています。

任意保険の加入率は例年おおむね70%台です。

大多数のドライバーが任意保険に加入しており、交通事故の示談交渉も任意保険の保険会社に一任する人も多いので、任意保険基準を適用した慰謝料額で決着するケースがもっとも多いといえます。

任意保険基準における慰謝料額は、自賠責基準とほぼ同等か、あるいは自賠責基準よりもやや高い程度です。

ただし、任意保険基準の内容は契約を結んだ保険会社によって異なり、しかも具体的な情報は公開されていません。

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに算定される基準です。

裁判の際にも用いられるため、「裁判所基準」とも呼ばれています。

そして、3つの基準のなかでもっとも高額になるのが『弁護士基準』です。

「3つの基準のなかでもっとも高額」と聞けば、誰もが「それなら弁護士基準で請求したい」と考えるのが当然でしょう。

事故の相手や相手側の保険会社から慰謝料の提示を受けても「弁護士基準でお願いします」と伝えるのも不可能ではありません。

ただし、事故の相手や相手側の保険会社は、できるだけ慰謝料額を抑えたいと考える立場です。

被害者が弁護士基準の適用を求めても、簡単に応じる可能性はきわめて低いでしょう。

弁護士基準が適用されるのは、弁護士に交渉を任せた場合か、あるいは示談で解決するのではなく裁判を起こして請求し、裁判官がこれを認めた場合に限ると考えておくべきです。

弁護士基準での慰謝料を獲得したい場合には、弁護士に対応を依頼するのが必須であると理解してください。

慰謝料以外に請求可能な項目

交通事故の被害者が請求できるのは慰謝料だけではありません。

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償なので、精神的苦痛に該当しない損害は別途請求が可能です。

交通事故における損害には『積極損害』と『消極損害』があります。

それぞれの意味や該当する損害の内容を簡単にまとめてみましょう。

| 損害の意味 | 該当する損害の内容 | |

|---|---|---|

| 積極損害 | 交通事故によって被害者が実費を支出した分の損害 | ✓入通院の治療費 ✓通院の交通費や付添看護費 ✓入院にかかる雑費 ✓装具の購入費 ✓葬儀費 ✓介護車両の購入費・改造費 など |

| 消極損害 | 交通事故がなければ得られたはずの利益が、事故によって得られなくなった分の損害 | ✓休業損害 ✓後遺障害逸失利益 ✓死亡逸失利益 |

とくに軽傷の人身事故では、入通院の治療費や交通費などを請求するタイミングと慰謝料を請求するタイミングが同時期になることが多いため、混同しがちです。

慰謝料とそれ以外の損害をはっきりと区別しておかないと、どちらかを請求しないまま和解してしまい、あとで請求できなくなるケースもあるので注意しておきましょう。

種類別でみる慰謝料の算定方法

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料はどうやって算定するのでしょうか。

ここでは、各基準それぞれの算定方法を確認しておきましょう。

入通院慰謝料の場合

入通院慰謝料は、入院・通院に要した期間をベースに算定します。

自賠責基準

自賠責基準では、次の2つのいずれか少ない一方の日数に4,300円を乗じて算定します。

- 実治療日数×2

- 治療期間

実治療日数とは、入院した日数や実際に通院した日数です。

一方の治療期間とは、事故の発生から治療終了までの日数を指します。

たとえば、事故発生から治療終了まで30日を要し、30日間に10回の通院治療を受けたとしましょう。

この場合、治療期間は30日ですが実治療日数が10日×2=20日となるため、基準となる日数は20日です。

つまり、自賠責基準を適用した場合の慰謝料額は、20日×4,300円=86,000円です。

なお、自賠責保険では慰謝料や治療費など、けがに関する全ての賠償額を含めた限度額が設定されています。

限度額は被害者1名につき120万円です。

入院・治療が長引いて医療費が高額になった場合は計算どおりの慰謝料が支払われないこともあるので注意しましょう。

任意保険基準

任意保険基準でも、自賠責基準と同じように実治療日数と治療期間に応じて慰謝料額を算定するのが基本です。

ただし、詳細な計算式や1日あたりの賠償額は保険会社によって異なるうえに非公開であるため、一定の計算式は存在しません。

保険会社は「できるだけ賠償額を抑えたい」という立場なので、自賠責基準とほぼ同等か少し増額するくらいになると考えておけばよいでしょう。

弁護士基準

弁護士基準による入通院慰謝料も、やはり入院・通院の期間に応じて算定します。

弁護士基準の入通院慰謝料は『赤い本(正しくは民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)』に掲載されている『別表Ⅰ』と『別表Ⅱ』を参考にします。

| 表の種類 | 内容 | 対象となる傷害の例 |

|---|---|---|

| 別表Ⅰ | 重傷の場合 ※通常はこちらを適用する |

✓骨折 ✓臓器損傷 など |

| 別表Ⅱ | 他覚症状のない軽傷の場合 | ✓すり傷 ✓むち打ち ✓打撲 ✓ねん挫 など |

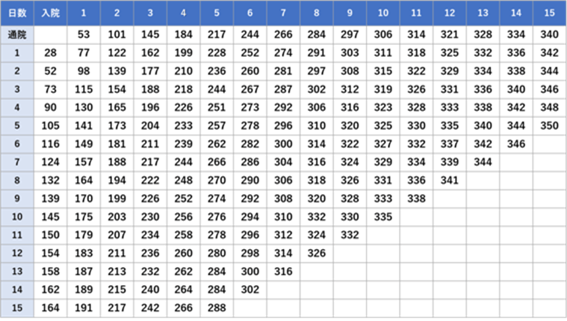

【別表Ⅰ:重傷の場合(単位:万円)】

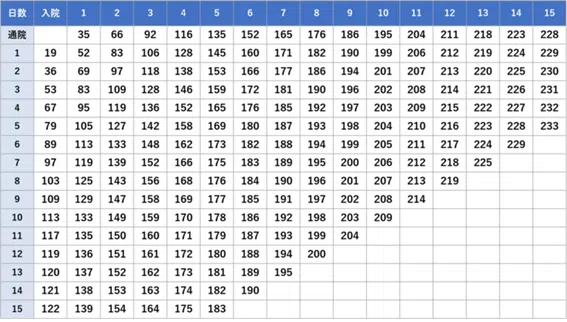

【別表Ⅱ:軽傷の場合(単位:万円)】

赤い本の別表Ⅰ・Ⅱは、縦軸を通院、横軸を入院として、該当する月数の箇所に慰謝料の相場を記載しています。

たとえば、骨折して1か月の入院と1か月の治療・リハビリで通院した場合、縦軸・横軸ともに「1」の交差する点が慰謝料額の相場です。

別表Ⅰに照らすと、慰謝料額は52万円になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合は、等級に応じた慰謝料額を基準に慰謝料額を算定します。

自賠責基準

自賠責基準における後遺障害慰謝料の相場は次のとおりです。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1級 | 1,150万円 |

| 2級 | 998万円 |

| 3級 | 861万円 |

| 4級 | 737万円 |

| 5級 | 618万円 |

| 6級 | 512万円 |

| 7級 | 419万円 |

| 8級 | 331万円 |

| 9級 | 249万円 |

| 10級 | 190万円 |

| 11級 | 136万円 |

| 12級 | 94万円 |

| 13級 | 57万円 |

| 14級 | 32万円 |

任意保険基準

後遺障害慰謝料についても、任意保険基準は公開されていません。

各保険会社が独自に基準を設けているので詳細は不明です。

おおむね自賠責基準と同等か、1~2割増しの範囲内と推定しておけばよいでしょう。

弁護士基準

弁護士基準の場合も等級に応じて慰謝料額の相場が割り当てられています。

次の表を見ていただいた通り、自賠責基準と比較すると格段に高い金額が設定されています。

| 等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、各基準によって算定方法が大きく異なります。

自賠責基準

死亡した本人に対する慰謝料額は400万円です。

他の基準と異なり、本人が家庭内でどのような立場にあったのかなどは問いません。

また、配偶者・父母・子どもがいる場合は、その人数によって別途、慰謝料が支払われます。

請求者1名で550万円、2名だと650万円、3名以上の場合は750万円です。

さらに、本人に被扶養者がいる場合は200万円が追加されます。

たとえば、夫・妻・子ども1人の3人家族で夫が事故で死亡した場合の死亡慰謝料は、本人への慰謝料が400万円、妻・子の2名に対する慰謝料が650万円、本人が妻・子どもを扶養していたので200万円の追加で、合計1,250万円です。

任意保険基準

死亡慰謝料についても、各保険会社が独自の基準を設定しているため、詳細は不明です。

ここで挙げるのはあくまでも参考値だと考えてください。

なお、任意保険基準では、次の表のとおり、死亡した本人の家族内での立場によって算出額が異なることが一般的です。

| 死亡した本人の立場 | 死亡慰謝料額の相場(参考値) |

|---|---|

| 一家の生計を支えていた人 | 1,500~2,000万円程度 |

| 配偶者・専業主婦(主夫) | 1,300~1,600万円程度 |

| 子ども・高齢者など | 1,100~1,500万円程度 |

任意保険基準の慰謝料は自賠責保険基準のように遺族の請求分はありません。

被害者本人と遺族に分けて計算しないことが通常です。

弁護士基準

弁護士基準でも、任意保険基準と同じように死亡した本人の立場に応じた死亡慰謝料が設けられています。

| 死亡した本人の立場 | 死亡慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 一家の生計を支えていた人 | 2,800万円 |

| 配偶者・専業主婦(主夫) | 2,400万円 |

| 子ども・高齢者など | 2,000~2,500万円程度 |

自賠責基準・任意保険基準と比較すると格段に高い慰謝料相場になっており、弁護士基準を適用することで遺族への補償が充実することは明らかです。

けがの症状別でみる交通事故慰謝料の相場

交通事故で生じやすい症状別に慰謝料額の相場をみていきましょう。

むちうちの場合

事故の衝撃で首がむちのようにしなって起きるねんざをむちうちといいます。

むちうちは、事故直後の自覚症状は軽く、数日後から痛みがあらわれることが多くみられます。

しかし、もっとも厄介なのがある程度の段階から治療を受けても改善しなくなるという点です。

むちうちは、CTやMRIなどでむちうちの存在が医学的に証明できれば12級、他覚的な症状はないものの神経学的なテストなどでむちうちの存在を説明できる場合は14級の後遺障害が認められます。

後遺障害が認められた場合は、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料の請求も合算可能です。

通院6か月、後遺障害14級が認められた場合のむち打ちでのおおよその慰謝料相場は次の通りです。

| 適用する慰謝料の基準 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 31万円+32万円=63万円 |

| 任意保険基準 | 65万円+32万円=97万円 |

| 弁護士基準 | 89万円+110万円=200万円 |

骨折の場合

事故の衝撃で強打した、あるいは衝突に備えて強く踏ん張ったなどの理由で骨折するケースも少なくありません。

単純な骨折でも骨の癒合とリハビリの終了まででおおむね3~6か月程度の治療期間が必要です。

ここでは通院のみで治療期間が3か月の場合を想定して慰謝料額の相場を挙げましょう。

| 適用する慰謝料の基準 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 20万円 |

| 任意保険基準 | 38万円 |

| 弁護士基準 | 73万円 |

骨折部位によっては長期間の入通院を要するものや後遺障害を引き起こすケースもめずらしくないので、さらに高額になる可能性もあります。

軽症の場合

軽度の打撲やすり傷程度で済んだ場合でも、思いがけないけがや後遺障害を引き起こすことがあるので医師の診断・検査と治療を欠かしてはいけません。

軽傷で何度か通院しただけでも、慰謝料の請求は可能です。

実通院日数が7日程度、通院期間が1か月程度だった場合の慰謝料の相場は次のとおりです。

| 適用する慰謝料の基準 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 3万円 |

| 任意保険基準 | 12万円 |

| 弁護士基準 | 19万円 |

椎間板ヘルニアの場合

事故の強い衝撃が首や腰に伝わると、背骨のクッションとして機能している椎間板が変性してしびれなどを引き起こす椎間板ヘルニアを発症することがあります。

むちうちと同様で後遺障害を引き起こすケースも多く、慰謝料請求にあたっては入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料の請求もあわせておこなうようになるでしょう。

椎間板ヘルニアで通院期間約6か月程度、後遺障害14級が認めらえれた場合の慰謝料額の相場は次のとおりです。

| 適用する慰謝料の基準 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 39万円+32万円=71万円 |

| 任意保険基準 | 48万円+32万円=80万円 |

| 弁護士基準 | 113万円+110万円=223万円 |

なお、椎間板ヘルニアは、交通事故との因果関係が疑われやすい傷害です。

重量物を扱う仕事や長時間にわたって同じ姿勢を続ける仕事に従事していると発症しやすいため、事故前から腰痛を患っていたといったケースでは後遺障害認定を受けられないおそれがあります。

個人で事故との因果関係を証明するのは難しいので、弁護士のサポートは必須でしょう。

頭部外傷の場合

頭部に強い衝撃を受けてしまうと、脳に大きなダメージを負って高次脳機能障害などの後遺症を引き起こすおそれがあります。

入通院の期間が長引くのはもちろん、後遺障害も高い等級が認定される可能性が高いでしょう。

労働に必要な意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力という4つの能力のうち、1つを完全に喪失した、あるいは2つ以上の大部分を失ったケースで、入院期間4か月、通院期間12か月、後遺障害等級3級が認められた場合の慰謝料額の相場を考えてみましょう。

| 適用する慰謝料の基準 | 慰謝料額の相場 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 120万円+861万円=981万円 |

| 任意保険基準 | 141万円+861万円=1,002万円 |

| 弁護士基準 | 260万円+1,990万円=2,250万円 |

自賠責保険は、けがに対する賠償の限度額が120万円までに設定されています。

入通院が長引いてしまうと治療費が高額になるため、120万円という限度額の範囲内で慰謝料が減額されてしまうため、十分な補償は得られないと考えておきましょう。

交通事故慰謝料の増額・減額につながる要素

ここまでに挙げた慰謝料の例はあくまでも相場です。

実際のケースでは、さまざまな要素を加味して増額できることがあれば、減額されてしまうこともあります。

増額の場合

交通事故が発生した原因に相手の重大な過失や飲酒運転などの悪質な法令違反があった場合は、慰謝料の増額が認められる可能性が高まります。

また、治療によって快方に向かったとはいえ一時は生死が危ぶまれる状況があった、事故後の警察の捜査で相手が嘘を述べていたといったケースでも、慰謝料が増額されることがあります。

減額の場合

交通事故では、双方の過失割合に照らして賠償額が決まります。

けがや後遺障害を負ったとはいえ、自分に過失が大きな事故では、慰謝料額が減額されるおそれが高いでしょう。

とくに、センターオーバー、赤信号無視、駐停車中の車への追突といったケースで自分がけがをした場合、自賠責保険では『無責事故』として補償の対象外になります。

交通事故慰謝料はいつ振り込まれる?解決までに要する期間と時効

交通事故の被害に遭ってけがの治療に取り組んでいたり後遺障害に悩まされたりしている方にとって、慰謝料が「いつ振り込まれるのか?」は重大な関心ごとでしょう。

慰謝料の振込みは示談成立後

原則として、慰謝料が振り込まれるタイミングは「示談が成立したあと」です。

示談交渉によって慰謝料額に合意し、相手や相手側の保険会社から送られてくる示談書に署名・押印したうえで返送すると、1週間前後で指定口座に慰謝料が振り込まれます。

慰謝料請求の時効は5年

交通事故の慰謝料を請求できるのは、事故の加害者および損害を知ったときの翌日から5年です。

誰が事故の相手なのか、どんな損害が生じたのかは事故発生と同時に知ることが通常なので、請求期限は事故発生日の翌日から5年間だと考えておきましょう。

5年が経過してしまうと、民法の『消滅時効』が成立します。

時効が成立したあとで慰謝料を請求しても、相手が支払いに応じてくれることはありません。

交通事故慰謝料を増額させるためのポイント3つ

交通事故の慰謝料を増額させるためには、次の3つのポイントを重視しましょう。

適切な方法で治療・通院をおこなう

交通事故のけがについて慰謝料を請求するには、継続的に通院して医師による治療を受ける必要があります。

適切な診断によって詳しい症状が判明すれば、重大なけがであることを主張して慰謝料が増額できる可能性も高まるでしょう。

治療を途中でやめない

適切な慰謝料を得てさらに増額を獲得するには、治療を途中でやめてはいけません。

実治療日数が少なくなることで、慰謝料算定のベースとなる治療期間が短くなってしまいます。

ここで注意したいのが、むちうちなどの治療で整骨院や接骨院に通院したケースです。

担当医の許可を受けずに治療を途中でやめて整骨院・接骨院に通院しても、実治療日数や治療期間に含まれないおそれがあります。

弁護士に依頼する

慰謝料額の増額を期待するなら、弁護士に対応を任せるのが最善策です。

弁護士基準の適用によって、大幅な増額が見込めます。

とくに、相手側の保険会社が示してきた慰謝料額が不十分だと感じる場合は、弁護士のサポートが必須です。

交渉相手が弁護士になっただけでも保険会社が姿勢を変えて、十分な慰謝料を獲得できる可能性があります。

慰謝料の増額以外で弁護士に依頼するメリット

慰謝料を増額したいという希望がない場合でも、弁護士に対応を任せることにはさまざまなメリットがあります。

- 事故相手や保険会社とのわずらわしい対応を一任できる

- 慰謝料のほかにも損害をピックアップして請求できる

- 適切な後遺障害等級の認定に向けたサポートを受けられる

- 過失割合を見直し、不利な扱いを受けていないかをチェックできる

弁護士への依頼について、費用面の不安を感じる方も少なくないでしょう。

ご加入している自動車保険に弁護士費用特約が付加されている場合は、自動車保険で弁護士費用の負担をカバーできます。

もし自動車保険に弁護士費用特約を付加していない場合でも、弁護士費用保険に加入すれば弁護士費用の負担が補償されるので、気兼ねなく弁護士に依頼できるでしょう。

交通事故慰謝料に関するよくある疑問4つ

交通事故は、いつ、誰の身に降りかかるのかもわかりません。

とつぜん交通事故に巻き込まれた方の多くが抱える「よくある疑問」の答えを紹介します。

整骨院に通うと慰謝料の減額につながる?

整骨院や接骨院への通院は、慰謝料算定における『通院』に含まれないことがあります。

もし、病院で受診しないまま整骨院などに通っていても、治療日数には含まれないので慰謝料を請求できません。

また、担当医に無断で治療を中断して整骨院などに通っても、治療日数に含まれず慰謝料が減額されてしまいます。

整骨院などでの治療に期待するなら、まずは担当医に相談のうえで許可を受けましょう。

担当医が了承したうえで整骨院などに通えば、治療に必要な通院であったと認められる可能性があります。

もちろん、整骨院などに通っている期間も、定期的な担当医の診察・治療を受けるように心がけましょう。

加害者が無保険の場合に慰謝料は請求できる?

任意保険の加入率はおおむね7割程度です。つまり、残る3割程度は自動車保険に加入していない『任意未加入』の状態なので、自動車保険による慰謝料の支払いは期待できません。

また、加害者が強制保険である自賠責保険に加入していないおそれもあります。

そういった場合には、直接加害者に対して損害額を請求するしかありません。

もっとも、加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも、自動車損害賠償保障法にもとづく『政府保障事業』を利用することで、自賠責保険と同じ内容の保障が得られます。

加害者に直接請求することは可能ですが、十分な慰謝料の支払いを期待するのは難しいので、政府保障事業の利用を検討したほうが賢明です。

通院がなくても慰謝料はもらえる?

交通事故に遭っても、ごく軽傷だと「病院には行かなくてもよい」と判断する方もいるでしょう。

原則として、通院なしでは慰謝料請求が認められません。慰謝料請求の算定方法が、入通院の日数をベースとしているからです。

事故後はただちに医師の診断・治療を受けるのが基本ですが、もし医師の診断・治療を受けていないならすぐに専門医に相談しましょう。

獲得した慰謝料に税金は発生するの?

交通事故によって大きなけがや後遺障害を負った場合は、給料の収入などと比べると多額の慰謝料を得ることになります。

ここで心配になるのが「慰謝料を得ると税金が発生するのか?」という点です。

慰謝料は、交通事故の被害に遭ったことで被った精神的苦痛に対する賠償金です。

たとえ多額の慰謝料を得ても「得をした」「利益が生じた」というわけではなく、失ったものを補われたに過ぎないため、税金は課せられません。

慰謝料だけでなく、治療費・休業損害・逸失利益なども同じ考え方です。

ただし、社会通念に照らして不適当に高額な慰謝料や見舞金などが支払われた場合は、賠償ではなく『贈与』として扱われて課税されることもあるので注意しておきましょう。

痛みが残っている場合にはどうすればいいの?

医師の治療を受けてけがが全快しても、痛みが残ることがあります。むちうちなどがその典型です

痛みが残っている場合は後遺障害を認定してもらい、後遺障害慰謝料も含めて相手方に請求するべきですが、すでに示談が成立している場合は原則として「あとになって痛みに気づいた」という主張は認められません。

ただし、示談の時点で発生が予測できなかった後遺症については、別途の請求が認められることがあります。

極めて稀なケースなので、弁護士に相談したうえで対応を任せましょう。

後遺障害に強い弁護士については後遺障害に強い弁護士の特徴とは?探すための4つの方法も解説をご覧ください。

最後に

交通事故の被害に遭った場合は、加害者に対して慰謝料の請求が可能です。

交通事故の慰謝料算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかが適用されますが、できる限り充実した賠償を得るには弁護士基準の適用を期待することになります。

弁護士への相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。