相続放棄とは?手続きの流れや注意点、メリット・デメリットを解説

家族が亡くなって自分が相続人となった方の中には、被相続人が多額の借金を抱えていたりして相続放棄を検討している方もいるでしょう。

相続放棄の手続き自体はそれほど難しくはありません。

ただし、相続放棄の手続きには期限が定められているほか、場合によっては相続放棄が原因で親族間でトラブルになることもあります。

相続手続きが初めての方は、トラブルなくスムーズに手続きを済ませるためにも本記事で必要な知識を身に付けておきましょう。

本記事では、相続放棄のメリット・デメリットや、相続放棄を選択すべきケース・選択すべきではないケース、相続放棄の手続きの流れや相談先などを解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方である被相続人の財産の一切の相続権を放棄する行為です。

被相続人の財産には借金などの負債も含まれます。

相続放棄をおこなうと、預貯金や不動産などの相続人にとってプラスの財産は相続されませんが、マイナスの財産も相続されないため借金などの負債を引き継がずに済みます。

なお、相続放棄をするには「自分は相続放棄する」と意思表示するだけでは不十分です。

家庭裁判所に必要な書類を提出し、家庭裁判所が認めることで相続放棄が完了します。

相続放棄の目的

主に相続放棄は、負債の相続の回避・相続トラブルの回避・特定の相続人への全財産の相続などを目的に利用されます。

実際に相続放棄が最適かどうかは状況によっても異なり、詳しくは「相続放棄を選択すべき2つのケース」や「相続放棄を選択すべきではない2つのケース」で後述します。

相続の方法は3種類ある

遺産の相続方法は3種類あり、相続放棄以外には限定承認や単純承認などがあります。

以下では、限定承認・単純承認の特徴や、相続放棄との違いなどを解説します。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法のことです。

相続放棄と限定承認では、被相続人の財産を放棄する度合いが異なります。

限定承認を利用すれば、マイナスの財産を相続してもプラスの財産で相殺できるため、「マイナスの財産しか手元に残らない」というような事態を防止できます。

たとえば、被相続人の財産状況が不明確なケースなどでは限定承認が有効です。

しかし、相続放棄の場合は相続人が1人で申請できるのに対し、限定承認の場合は相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また、限定承認の手続きは複雑で、申立てをしてから手続きが終わるまでに1年〜2年程度かかる場合もあり、利用されるケースが少ないのが現状です。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法のことです。

相続放棄と単純承認では、被相続人の財産を全て放棄するか・相続するかで異なります。

たとえば、被相続人が一切負債を抱えていない場合や、プラスの財産のほうが圧倒的に多いことが明らかな場合などは単純承認が有効です。

なお、相続放棄の場合は家庭裁判所での手続きが必要となりますが、単純承認の場合は特別な手続きは必要ありません。

単純承認には手続き期限もなく、相続放棄や限定承認の手続きが期限内におこなわれなかった場合は自動的に単純承認として扱われます。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には、メリットとデメリットの両面があります。

相続放棄を検討している方は、デメリットも押さえたうえで慎重に判断しましょう。

メリット

相続放棄の大きなメリットとして、被相続人の負債を一切引き継がずに済みます。

どれだけ被相続人が多額の借金を抱えていたとしても、相続放棄すれば支払い義務を負わずに済み、債権者から取り立てを受けたりすることもありません。

ほかにも、相続放棄すれば相続手続きに対応せずに済むというのもメリットのひとつです。

相続放棄することで「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるため、基本的に遺産分割協議にも参加することなく、ほかの相続人とのやり取りも発生しません。

デメリット

相続放棄の大きなデメリットとして、被相続人の資産を一切相続できなくなります。

思い入れのある実家や美術品なども全て手放すことになり、手続き後に新たな財産が見つかったとしても基本的に相続できません。

原則として、相続放棄が受理されると撤回や取り消しできないというのも注意が必要です。

安易に相続放棄を選択してしまうと、のちのち多額の資産があることが判明したりして後悔することになるおそれもあります。

相続放棄を選択すべき2つのケース

相続放棄を選択すべきケースとしては、主に「被相続人が多額の負債を抱えていた場合」や「相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合」などがあります。

上記のようなケースでは、相続放棄をすることで想定されるトラブルの回避が望めます。

1.被相続人が多額の負債を抱えていた場合

被相続人の負債額が大きくて明らかに返済が困難な場合は、負債の相続を回避するためにも相続放棄が有効です。

また、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合なども、相続放棄を検討することをおすすめします。

被相続人の負債を理由に相続放棄を選択するケースは多くあり、相続が発生した際は速やかに被相続人の負債や資産の状況を調査することが大切です。

2.相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合

「相続に関する親族トラブルに巻き込まれたくない」というような場合も、相続放棄が有効です。

遺産相続では、遺産分割協議で分配方法などを決める際に主張が対立してトラブルに発展するケースもあります。

相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

特に、相続人同士の関係性が良くない場合・分け合うのが難しい財産がある場合・特定の人物に相続させたい場合などは相続放棄が有効です。

相続放棄を選択すべきではない2つのケース

一方、相続放棄を選択すべきではないケースとしては、主に「被相続人の財産状況が不明確な場合」や「連絡先のわからない相続人がいる場合」などがあります。

上記のようなケースでは、限定承認などの相続放棄以外の方法を検討しましょう。

1.被相続人の財産状況が不明確な場合

被相続人の財産状況が不明確な場合、安易に相続放棄を選択するのは避けましょう。

たとえば、負債の相続を避けたいからといって安易に相続放棄してしまうと、のちのち不動産などの資産を所持していたことが発覚したりして後悔することになるおそれがあります。

また「どうしても手放したくない財産がある」というような場合も同様で、相続放棄ではなく限定承認や単純承認を選択しましょう。

2.連絡先のわからない相続人がいる場合

連絡先のわからない相続人がいる場合も、安易に相続放棄を選択するのは避けましょう。

相続放棄をおこなった場合、自分の次順位の相続人へと相続権が移ります。

次順位の相続人と連絡が取れる状態であれば、相続放棄する旨や相続権が移る旨などを伝えておくことでトラブルは回避できます。

しかし「連絡先がわからない」などの理由で連絡できないまま相続放棄を済ませてしまうと、次順位の相続人は被相続人の債権者から突然借金の催促を受けたりするおそれがあります。

法的な通知義務はありませんが、連絡先のわからない相続人がいる場合は弁護士などに一度相談し、今後の対応をアドバイスしてもらうことをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

- 相続財産調査をおこなう

- 相続放棄の費用を準備する

- 相続放棄の必要書類を準備する

- 相続放棄申述書を作成する

- 相続放棄の申述をおこなう

- 家庭裁判所から届く照会書に記入して返送する

- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

ここでは、それぞれの手続き内容について解説します。

1.相続財産調査をおこなう

まずは、被相続人の相続財産調査をおこないます。

土地・建物・預貯金・株式などの資産や、借金・住宅ローンなどの負債を全て漏れなく調べましょう。

たとえば、預貯金なら被相続人のカードや通帳から金融機関を特定し、借金なら金融機関の督促状や明細書などから調査します。

なお、不動産や株式などの価値が変動する財産については、評価・査定も必要となります。

もし自力での対応が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

2.相続放棄の費用を準備する

相続放棄の手続きでは、主に以下のような費用がかかります。

| 項目 | 金額 |

| 収入印紙代 | 800円程度 |

| 戸籍謄本の取得費用 | 1通あたり450円 |

| 郵便切手代 | 申述先の裁判所によって異なる |

郵便切手代は裁判所によって異なり、裁判所ごとの費用は「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」から確認できます。

さらに、相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。

弁護士費用は依頼先事務所によってもバラつきがありますが、一般的な相場としては5万円〜10万円程度です。

【関連記事】相続放棄の費用相場|自分での手続きと弁護士への依頼の違いを解説

3.相続放棄の必要書類を準備する

相続放棄では、被相続人との続柄によって必要書類が異なります。

全てのケースで必要な書類は以下のとおりです。

| 必要書類 | 入手場所 |

| 相続放棄申述書 | 裁判所ホームページ (申述人が未成年の場合はこちら、申述人が成人の場合はこちら) |

| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | ・住民票除票:被相続人の最後の住所地を管轄する役所 ・戸籍附票:被相続人の本籍地を管轄する役所 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地を管轄する役所 |

| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地を管轄する役所 |

| 相続人であることがわかる戸籍謄本類 | 被相続人・申述人の本籍地を管轄する役所 |

上記のほか、被相続人との続柄に応じて追加書類を準備する必要があります。

続柄ごとの必要書類については以下の関連記事をご確認ください。

【関連記事】相続放棄申述申し立ての必要書類完全ガイド!続柄別・取得場所についても解説

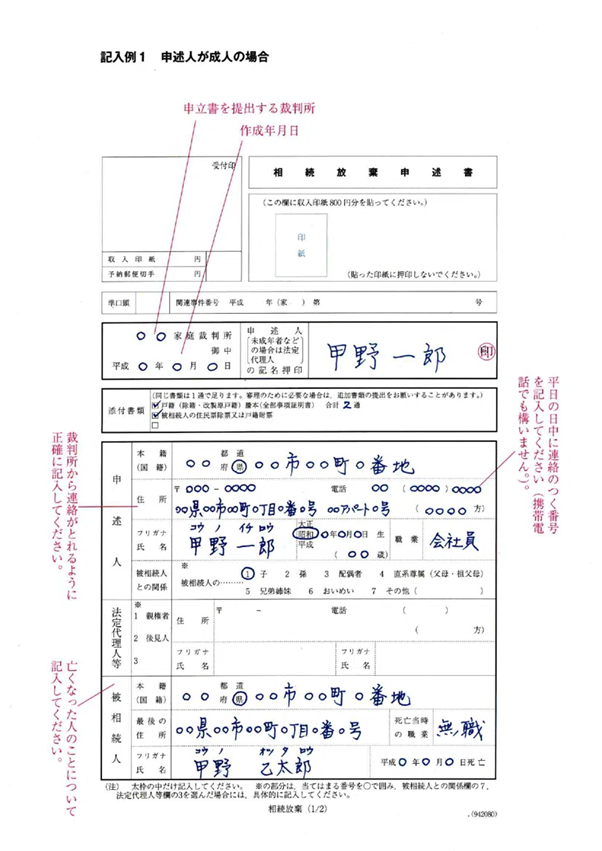

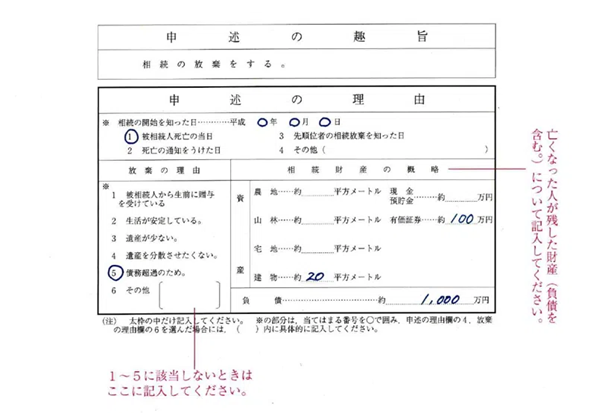

4.相続放棄申述書を作成する

相続放棄申述書には、申述人と被相続人の氏名・住所・本籍地や、相続放棄の理由などを記載します。

裁判所ホームページに掲載されている記入例を参考に作成しましょう。

相続放棄申述書の書式は「申述人が未成年の場合」と「成人の場合」で異なり、以下は申述人が成人の場合の記入例です。

5.相続放棄の申述をおこなう

必要書類の準備が済んだら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

提出方法は、郵送するか家庭裁判所の窓口に直接提出するかの2種類です。

書類準備を始めてから家庭裁判所に提出して受理されるまでの期間としては、1ヵ月~2ヵ月程度かかるのが一般的です。

必要種類が多い場合や郵送でやり取りする場合などはさらに時間がかかることもあり、相続発生後はなるべく速やかに取りかかることをおすすめします。

6.家庭裁判所から届く照会書に記入して返送する

相続放棄の申述から2週間ほど経過すると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。

照会書には「被相続人の死亡を知った時期」や「相続放棄の理由」など、相続に関する家庭裁判所からの質問事項が記載されています。

回答次第では相続放棄が却下される可能性もあるため、申述書の内容と矛盾がないように正確に記載して返送しましょう。

7.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送して内容に問題がなければ、1週間〜10日程度で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が正式に受理されたことを通知する書類のことです。

相続放棄申述受理通知書が届けば、手続き完了となります。

相続放棄の6つの注意点

相続放棄の手続きには、以下のような6つの注意点があります。

- 相続放棄には3ヵ月の期限がある

- 相続開始前に相続放棄はできない

- 相続放棄すると代襲相続は発生しない

- 相続人全員が相続放棄すると相続財産は国のものになる

- 生命保険金を受け取ると相続放棄できなくなるおそれがある

- 積立保険の解約返戻金を受け取ると相続放棄できなくなるおそれがある

ここでは、それぞれの注意点について解説します。

1.相続放棄には3ヵ月の期限がある

相続放棄の手続きには期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に済ませる必要があります(民法第915条1項)。

期限内に相続放棄の手続きを済ませなかった場合には、自動的に単純承認という扱いになります。

なお、どうしても3ヵ月を過ぎそうな場合は、事前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをおこなうことで期限を延ばしてもらえることもあります。

ただし、期限延長を認めてもらうためには「相続財産の種類が多くて調査に時間がかかっている」というような相応の理由が必要となります。

2.相続開始前に相続放棄はできない

相続放棄は、被相続人の存命中におこなうことはできません。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」におこなうものであり、家庭裁判所は相続開始前の相続放棄を受け付けていません。

たとえ相続放棄する旨を記載した念書や誓約書を作成していたとしても、法的効力はありません。

3.相続放棄すると代襲相続は発生しない

相続放棄した場合、代襲相続は起こりません。

代襲相続とは、相続が開始した段階で相続人になるはずの人がすでに亡くなっている場合、下の代の人が相続を受けるという制度のことです。

相続放棄の場合、申述人は「はじめから相続権を有していなかった」という扱いとなるため、代襲相続は発生しません。

4.相続人全員が相続放棄すると相続財産は国のものになる

相続人全員が相続放棄をした場合、利害関係人の申立てによって家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、相続財産の管理・清算がおこなわれます。

利害関係人とは「被相続人と法律上の利害関係を持つ人」のことで、たとえば被相続人の債権者や特別縁故者などが該当します。

相続財産清算人が選任されると、債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などの手続きが進められ、最終的に財産が残った場合は国庫に引き継がれます。

5.生命保険金を受け取ると相続放棄できなくなるおそれがある

生命保険金については、受け取ると相続放棄できなくなる場合があります。

生命保険金の受取人が特定の相続人であれば、基本的に生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、受け取ってから相続放棄することは可能です。

一方、受取人が被相続人本人の場合、生命保険金は相続財産に含まれるため、受け取ってしまうと単純承認として扱われて相続放棄できなくなります。

6.積立保険の解約返戻金を受け取ると相続放棄できなくなるおそれがある

積立保険の解約返戻金についても、受け取ると相続放棄できなくなるおそれがあります。

受取人について別段の定めをしていないかぎり、解約返戻金は契約者である被相続人が受け取るのが通常です。

したがって、基本的に解約返戻金は被相続人の相続財産に含まれるため、受け取ってしまうと単純承認として扱われて相続放棄できなくなります。

被相続人が保険に加入している場合は、どのような契約状況になっているのか確認したうえで慎重な判断が必要となります。

相続放棄の相談先3選

相続放棄の主な相談先としては、弁護士・司法書士・法テラスなどがあります。

それぞれ対応内容が異なり、ここでは各相談先の特徴やサポート内容などを解説します。

1.弁護士|相続トラブルや相談手続き全般を相談したい方向け

相続放棄を検討しているなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、相続放棄・遺産分割協議・遺言書作成などの相続手続き全般に対応しています。

相続放棄の進め方や最適な相続方法をアドバイスしてくれるだけでなく、依頼者の代理人として書類収集などの必要な手続きを代行してくれます。

弁護士なら相続手続きの大部分を代行してくれて、相続トラブルの解決も依頼でき、ワンストップでのサポートが受けられるのが大きな特徴です。

初回相談無料の法律事務所も多くあるので、費用面が不安な方も気軽にご相談ください。

2.司法書士|基本的な相続手続きや必要書類を相談したい方向け

司法書士は、相続に関する事務手続きや書類作成に対応しています。

主に相続では不動産の相続登記を取り扱っていますが、相続放棄も依頼可能です。

相続放棄の進め方のアドバイスや必要書類の収集などを依頼でき、依頼状況がシンプルでトラブルのおそれもない場合は司法書士を選ぶのも有効です。

弁護士との大きな違いとして、司法書士の場合は相続トラブルには対応していません。

特に「相続トラブルが不安」「相続放棄などの必要な手続きを一任したい」というような場合は、弁護士を選ぶことをおすすめします。

3.法テラス|金銭的に余裕がない方向け

法テラスとは、法律問題で悩む方をサポートするために設立された公的機関のことです。

法テラスでは「民事法律扶助制度」として、弁護士や司法書士との無料法律相談や、依頼費用の一時的な立て替えなどのサポートを提供しています。

なお、民事法律扶助制度を利用するためには、法テラスが定める収入基準や資産基準などの要件を満たしている必要があります。

もし金銭的に余裕がなくて弁護士への相談・依頼が難しい方は、法テラスが利用できないか一度確認してみることをおすすめします。

民事法律扶助制度の利用要件や手続きの流れについては「民事法律扶助業務|法テラス」をご確認ください。

相続放棄に関するよくある質問

ここでは、相続放棄に関するよくある質問について解説します。

被相続人の生前に相続放棄することは可能ですか?

被相続人の生前に相続放棄することはできません。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」におこなうものであり、家庭裁判所は相続開始前の相続放棄を受け付けていません。

相続放棄を相続人全員がしたらどうなる?

相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所にて相続財産清算人が選任されたのち、相続財産の管理・清算がおこなわれることになります。

相続財産清算人が選任されると、債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などの手続きが進められ、最終的に財産が残った場合は国庫に引き継がれます。

相続放棄を撤回することはできますか?

原則として、相続放棄が受理されると撤回や取り消しできません。

安易に相続放棄を選択してしまうと、あとになってから多額の資産が見つかったりして後悔することになるおそれもあるため、慎重に判断する必要があります。

相続放棄は自分でもできる?

相続放棄は自分でおこなうことも可能です。

ただし、相続放棄では多くの書類を漏れなく集める必要があり、被相続人との続柄によって必要書類は異なります。

また、素人では相続放棄が最適かどうか適切に判断できないおそれもあり、トラブルなくスムーズに済ませたい方は弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ|相続放棄を検討しているなら、まずは弁護士に相談を

相続放棄をすれば、負債を一切引き継がずに済み、親族間での相続トラブルも回避できます。

ただし、資産も一切引き継ぐことができないため、事前に相続財産調査をおこなって本当に相続放棄が最適かどうか判断することが大切です。

また、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に済ませなければならず、必要となる書類はケースによって異なります。

トラブルなくスムーズに相続放棄を済ませるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、相続放棄が最適かどうか確認したうえで、代理人として必要な手続きを一任することができます。

当社が運営する「ベンナビ相続」では、相続放棄などの遺産相続・相続トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料・電話相談可能などの法律事務所も多くあるので、相続放棄を検討している方はぜひご利用ください。